EL CONDE: LA CUECA DE LOS VAMPIROS

En los años setenta el siniestro binomio encabezado por el presidente Ronald Reagan y la Primera ministra inglesa Margareth Thatcher pergeñó el macabro y tristemente célebre “Plan Cóndor”. Por medio de dicho proyecto consensuado bajo una órbita imperialista lograron implantar en el espacio latinoamericano una serie de dictaduras que se suponía serían el antídoto para frenar el avance del comunismo en la región y desarticular, así, el último intento liberal de imponer el capitalismo salvaje sin que mediara oposición o resistencia.

De ese modo, en cada uno de los países del cono sur comenzó a darse una serie de golpes institucionales que posibilitaron la llegada de una serie de dictadores que desaparecieron, aniquilaron, esquilmaron y produjeron una limpieza sistemática de los opositores utilizando la estructura y la inteligencia del Estado como un arma válida y eficaz. Así se enquistaron en los sillones presidenciales – otrora pensados como signo de institucionalidad y consenso- siniestros personajes como Bánzer en Bolivia, Videla en Argentina, Bordaberry en Uruguay, Stroessner en Paraguay y Augusto Pinochet en Chile.

De todos los golpes mencionados, el de Pinochet fue uno de los más terribles (no porque el resto no hayan resultado una tragedia sino porque, la forma en que se dio, acabó con el suicidio del ex presidente socialista Salvador Allende quien, en uno de los actos de dignidad más grandes que se haya visto en la vida política latinoamericana, puso fin a su vida antes de sucumbir ante el avance del monstruo que sabía se arrojaría sobre su cuerpo para, de modo metafórico, acceder con él al sometimiento del pueblo chileno) y uno de los que más inspiró al arte como purificador de su esencia maligna (por entonces, un joven Fito Páez en el disco Tercer mundo rezaba: “Inapetente estará Pinochet el día que lo echen a palos” y las manos de Victor Jara -que habían interpretado en guitarra las mas bellas poesias de protesta- viajaban en una caja hasta su casa para que su esposa se enterara de que él ya no estaba más en este mundo)

Así es como Pinochet se transformó no sólo en el verdugo número uno de Chile sino en uno de los que mejor representó la maldad concebida por el matrimonio ideológico Reagan-Thatcher en el convulsionado y desangrado cono sur. Sus relaciones carnales con el Reino Unido, su amistad con el dictador argentino Jorge Rafael Videla y el carisma "lobbystico" que desplegó con el empresariado local lo colocaron como un verdadero conde dentro de la pirámide jerárquica del museo del horror latinoamericano que supo encabezar.

Años más tarde, con el cancerbero muerto y con casi cuatro décadas de vida democrática encima el pueblo chileno siguió dando muestras de que la inclinación por el fascismo clerical aún permanecía intacta y que, muy lejos de lograr la cura definitiva para aquella infección recurrente, en todas las recaídas que experimentaron provocaron la preocupación de la clase intelectual chilena en un momento histórico en el cual los dinosaurios piensan con volver y en el que se ponen en duda no solo la eficacia de la política tal como la entendieron los griegos sino que se vuelven a reivindicar las prácticas ejercidas en los años del horror.

Y así fue como entendiendo al cine como un gran catalizador de las filias y las fobias que padecen las sociedades, hubo que esperar un tiempo (y la llegada de un gobierno progresista que sirviera de marco ideológico para ejercitar el pensamiento crítico) para que en pantalla apareciera alguna señal de desacralización del último genocida trasandino del siglo XX aunque ya sea que fuera mediante la parodia o los elementos conocidos hasta el hartazgo de un género tan trillado como las historias de vampiros.

LA CUECA DE LOS VAMPIROS

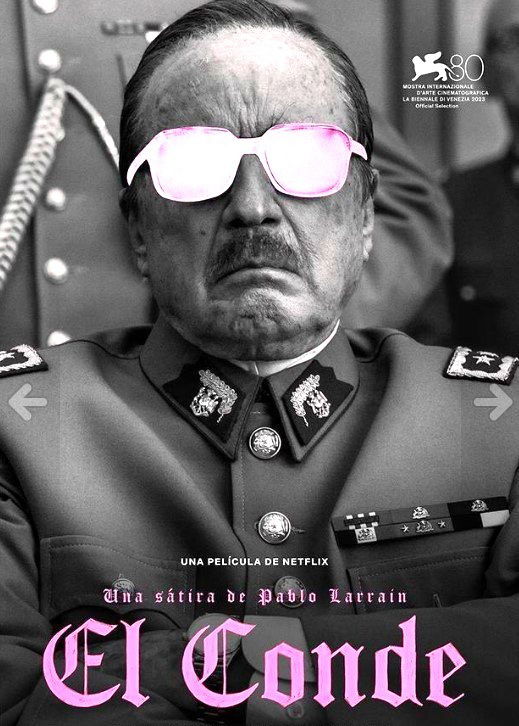

El tráiler de El conde salido hace unas semanas – y sobre todo antes de que formara parte de la plataforma Netflix- me dio la sensación de que con este estreno no habría puntos medios y que luego de verla la conclusión sería tajante dejando a la pieza en el lugar de obra maestra o, bien, en las antípodas, como un bochornoso intento de historicidad cinéfila.

Si bien algo parecido me había sucedido hace algunos años cuando tomé conocimiento de la existencia de la serie Penny Dreadfull (pastiche narrativo en el que los autores no escatimaron en ambición intelectual e hicieron convivir en pantalla el espiritismo, la reencarnación, Frankenstein y su novia, el hombre lobo, Dorian Grey, un ejército de chupasangres de ojos rojos y hasta el mismísimo Conde Drácula inspirado en los vampiros barrocos de Anne Ryce) con El Conde de Larraín experimenté exactamente la misma sensación.

Con una estética como hacía mucho no se ve en las pantallas latinoamericanas (el último ejemplo de preciosidad nouvelle vague en blanco y negro se había visto en Argentina con La luz incidente de Ariel Rotter y protagonizada por Erica Rivas) y un aura lograda a base excelentes diálogos y mejores actuaciones, el Conde de Larraín supone no sólo la incursión del director en un género que hasta el momento no había explorado sino, también, la identificación crítica de uno de los personajes que más traumó a la población chilena y que, desde su muerte, se reconfiguró en un fantasma que en cada elección legislativa o presidencial les recuerda que el legado ideológico que les marcó a fuego, siempre puede resignificarse e intentar un nuevo regreso.

La historia elegida por el director está sostenida en una trama sencilla: después de su muerte, Augusto Pinochet (interpretado magistralmente por el actor chileno Jaime Vadell) regresa a un Chile actual convertido en un vampiro y víctima de un destino y una historia a la cual no pudo ni modificar y sólo debió sucumbir (la cual se va develando a medida que transcurre el relato). Así es como aislado de las luces del Santiago que lo vió ejercer sus oscuros dominios ahora se encuentra en una derroída casa al borde de la cordillera donde reposa además, tras de un vidrio, aquel traje militar de la gorra y la capa, ese mismo con el cual se enfunda cada noche y cual superhéoe sudamericano sobrevuela las poblaciones cercanas en búsqueda de sangre joven que lo mantenga vivo, aunque sea, por unos días.

Junto a su fantasmagórica existencia conviven su esposa, sus hijos y un mayordomo inescrupuloso quien funciona como una especie de alter ego del dictador y que -según cuenta el relato- cuando habitaba en su Rusia natal durante la revolución, se dedicó a cazar bolcheviques perfeccionando con ellos diferentes métodos de tortura y obtención de información para lo cual utilizaba todo tipo de vejámenes y tormentos. De ese modo, sumidos en una claustrofobia ocasionada no sólo por la lejanía de la casa sino, además, por un pueblo que los odia y los repudia de manera sistemática, la realidad le cambiará por completo a la familia en el mismo momento en que una monja preparada especialmente para la ocasión intente exorcizar al conde chileno, aunque con ello se juegue su propia vida y su integridad como esposa de Cristo.

A partir de la aparición de la monja (interpretada por Paula Luchsinger Escobar) el espectador logra reconstruir parte del pasado oculto del vampiro dictador y, a través de una utilización magistral de diálogos recopilados de diversas fuentes documentales, el guion adquiere un nivel superlativo al dejar expuestas, en cada una de esas palabras, la esencia ideológica que signaron los oscuros años posteriores a la muerte de Salvador Allende.

El film es una gran pieza de la cinematografía latinoamericana. Tanto la elección del tema como el osado riesgo que decidió correr Larraín al adaptar a Augusto Pinochet a un personaje tan potente como el de un vampiro, acompañan la interesante puesta estética y la brillante elección de actores a los que seguramente no les habrá resultado para nada fácil componer esos personajes, tan arraigados en la historia de Chile, esa misma que los atraviesa como sujetos históricos y que los marcó para siempre.

Por todo ello, El Conde es un excelente ejemplo de que el cine sigue siendo el medio ideal para realizar catarsis mucho más que otras artes. A través de la pantalla las cuestiones más complejas e inexplicables de la historia pueden procesarse y aparecer bellas como si se tratara de un verdadero oxímoron. Es por eso que no es para nada arriesgado decir que Larraín partió de un doloroso trauma de la sociedad chilena y, con él, pudo materializar una fábula hermosamente horrible (u horriblemente bella según los ojos y la cosmovisión de quien la vea)

Calificación: ****

EL CONDE (Chile, 2023) Dirección: Pablo Larraín, Elenco: Jaime Vadell, Alfredo Castro, Paula Luchsinger, Gloria Munchmeyer, Amparo Noguera, Marcial Tagle, Diego Muñoz, Catalina Guerra, 110´-Color.